Unit 03-A: 地方創生と少子化対策

Unit 03-A: 地方創生と少子化対策

国立社会保障人口問題研究所名誉所長 阿藤 誠

1. はじめに

日本で少子化が始まって40年を超える。総人口は2010年をピークに減少を始め、高齢化率(65歳以上人口割合)は2013年に25%を超えた。人口減少を日本の一大危機ととらえる安倍内閣は、昨年9月に「まち・ひと・しごと創生(以下、地方創生と略称)法」を制定した。それに基づき同年12月に、①国民希望出生率* 1.8の実現、②人口減少に歯止めをかけることを政策目標に掲げた「地方創生長期ビジョン」ならびに「地方創生総合戦略」を閣議決定した。歴史上、日本政府がこのような本格的人口政策を採用したのは1941年の「人口政策確立要綱」以来のことである。あらためて、今回の人口政策の背景と意味について考えてみたい。

* 政府の造語であり、現代日本の若者がもつ結婚希望と出生希望が完全に叶えられた場合に実現されるであろう合計出生率と解釈できる。

2.少子化とその背景

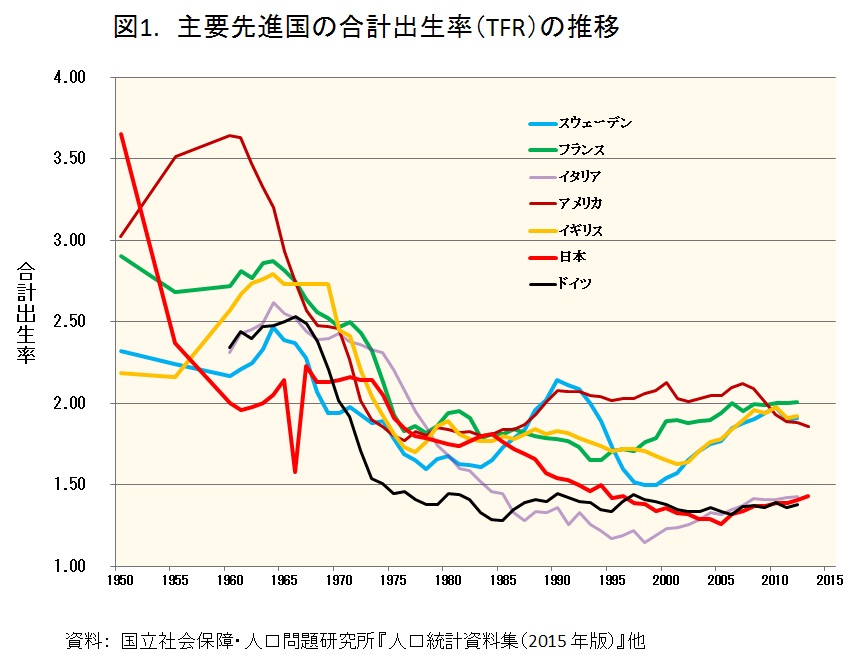

日本の合計出生率(以下TFRと略称)は高度経済成長が終わり豊かな社会が到来した1970年代半ばに人口置換水準を割り込んで低下(これを少子化と呼ぶ)を開始し、バブル期に急低下の後、1995年には1.5を下回った。TFRは平成の大不況期にもほぼ一貫して低下を続け、2005年に1.26で底を打ち、その後やや持ち直したものの2014年現在1.42に留まる(図1)。

日本の少子化状況は先進国に共通する。欧米先進諸国(こでは旧西側先進諸国に限定)のTFRは戦後20年ほど続いた一大ベビーブームの後に突然低下を始め、70年代におおむね人口置換水準を割り込んで少子化状況に陥った。その後今日にいたるまで、TFRが人口置換水準を回復しそれを維持している国はほぼ皆無といってよい(図1)。

ただし欧米先進諸国の今日の少子化状況は明らかに二極化している。北欧諸国、英語圏諸国、フランス語圏諸国のTFRはほぼ1.5を下回ることはなく、1990~2000年代に反騰し現在おおむね1.7を超えている。それに対して、南欧諸国、ドイツ語圏諸国のTFRは1.5を下回った後これを上回った例がない。

これに加えて、アジアNIES と言われる4つの国・地域はほぼ90年代に、東欧諸国は社会主義体制崩壊後の90年代半ば頃から、TFRが1.5を下回り現在に至る。TFR=1.5を基準として、これを上回る国を緩少子化国、下回る国を超少子化国と呼ぶ。

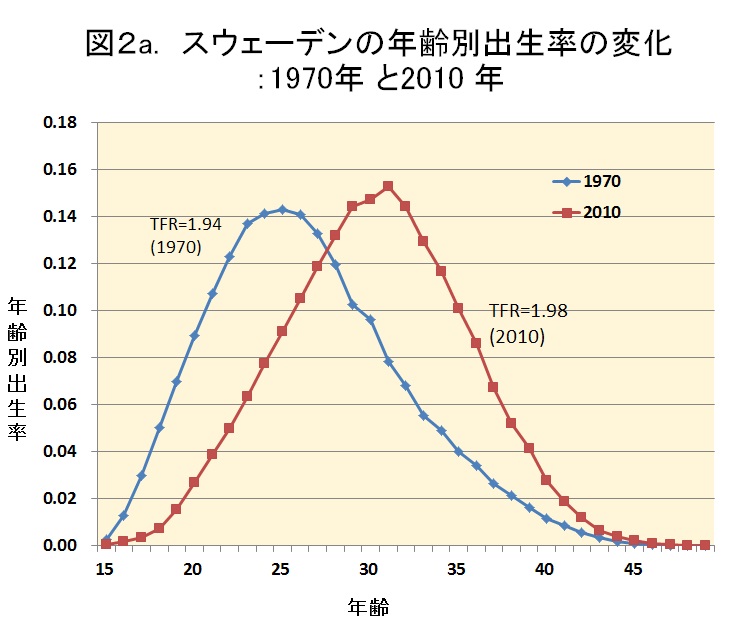

先進諸国の少子化の原因については人口学的要因と社会経済的・文化的要因の2段階で考えるのが一般的である。まず少子化の人口学的要因は「出生の高年齢への先送り」である。少子化が進行した時期に、先進諸国では例外なしに20代女性の出生率が低下し、それによってTFRも低下した。ただし以下の2点で緩少子化国と超少子化国に違いがみられる。ひとつは、超少子化国に比べると、緩少子化国では結婚に代わる(新しいライフスタイルとしての)同棲・婚外子が拡大したため、20代の出生率がそれほど大きく低下しなかった。もうひとつは、20代の「先送り」に続く30代の「取り戻し」が大きかった(図2a)。その結果、緩少子化国のコーホート完結出生率は今日まで2人に近い水準を維持してきた。

(出所) Eurostat database (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database#)

Data Navigation Tree / Database by Themes / Population and social conditions / Demography and migration (pop) /

Fertility (demo_fer) / Fertility rates by age

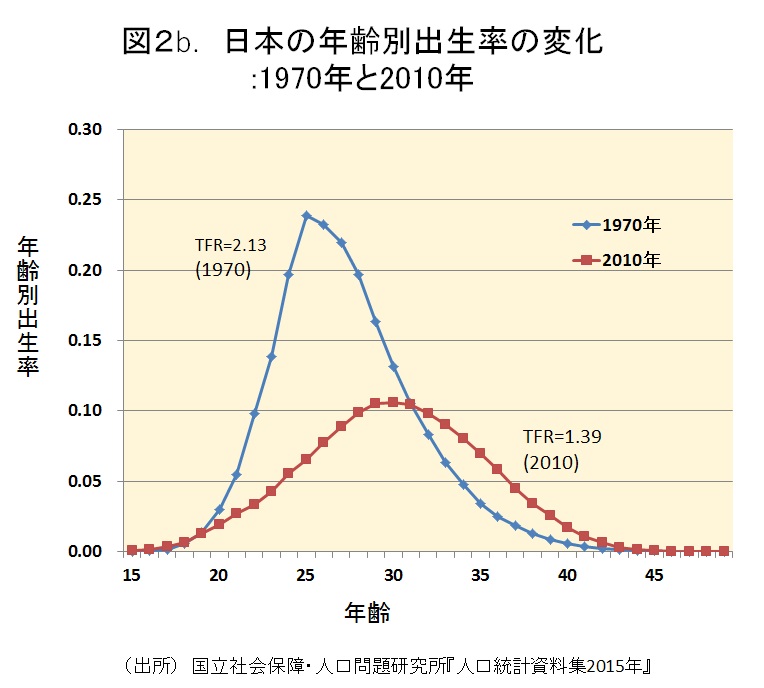

超少子化国日本の場合には、同棲・婚外子はほとんど広がらず、結婚の先送り(晩婚化)が出生の先送り(晩産化)に直結し、さらには非婚化・無子化につながった。それゆえ20代の出生率の低下は大きく、30代の取り戻しも弱かったため(図2b)、コーホート完結出生率はすでに1.5人を下回っている。なお日本のTFR低下の 9 割は結婚の先送り(晩婚化・非婚化)に因るものと推計されている。

一方、少子化の社会経済的・文化的要因は人口学的要因ほど明確ではない。ベッカー流の経済学的枠組みに従えば、出生力は家計所得、子育ての直接費用、間接費用で決まる。これを日本のケースに当てはめると、家計所得要因としては、バブル崩壊後の賃金の伸び悩み、非正規就業の若者の増大がある。子育ての直接費用要因としては、高学歴化のトレンドに伴う就学前の育児費用と教育費全般の負担増がある。間接費用としては、女性の雇用労働市場への進出トレンドに伴って増大した子育ての機会費用(仕事と育児の両立の難しさ)が挙げられる。欧米諸国で議論の焦点になるのは、(男女平等主義とも絡んで)子育ての機会費用の問題である。

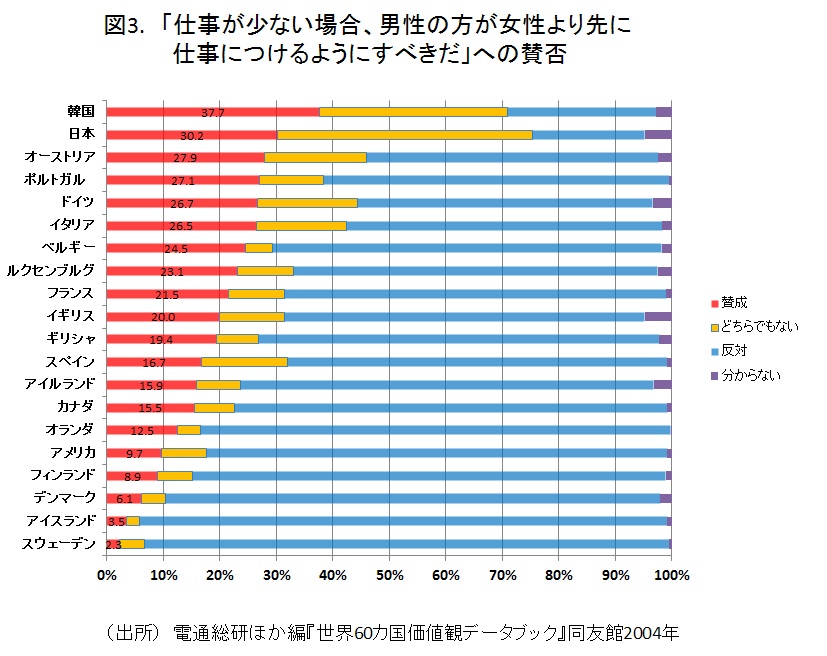

少子化の要因としては価値観の問題を無視することはできない。日本を含む超少子化国は伝統的性別役割分業を是認する価値観が強く、緩少子化国は男女平等型の価値観が強い(図3)。そのことが、ひとつは両者の労働市場・企業組織における男女の処遇の違い、家庭内における家事分担の違いに表れている。それはまた、パートナーシップ形成にも影響を及ぼし、伝統的な家族観の強い日本などでは同棲・婚外子の広がりは抑制される。

3.従来の少子化対策とその政策効果

出生率に対する政策対応は常に論議を呼ぶ。日本政府は1990年の ”1.57ショック” を契機に子育て支援強化政策(後に「少子化対策」と呼ばれる)を始めた。すると、直ちに戦前の “産めよ・殖やせよ” 政策の復活だとの批判が起こった。政府は2000年に成立させた少子化社会対策基本法において「少子化に歯止めをかける」との政策目的を掲げたが、これに対しても女性団体などから同様の批判が起こった。しかしながら、政府がこれまで続けてきた施策の中心は、若者世代の子育て負担(子育ての直接費用ならびに「仕事と子育ての両立」負担)の軽減を目指す福祉・労働政策であった。その点で、これまでの少子化対策は1994年の国際人口開発会議(カイロ会議)において合意された女性の妊娠・出産に関する自己決定権(リプロダクティブ・ライツ)を大きく踏み外すものではなかった。

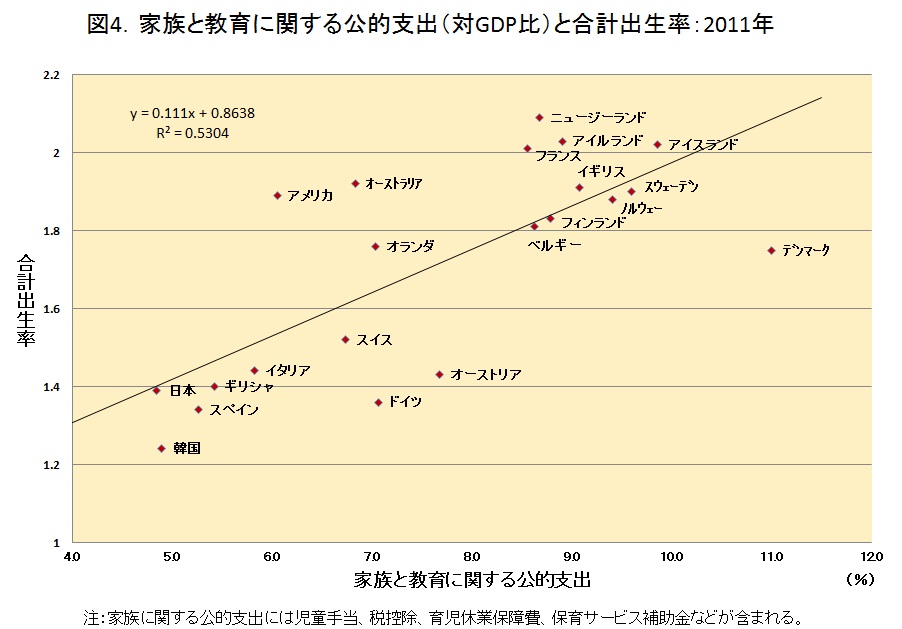

すでに四半世紀続いた少子化対策の政策効果は、出生率の動向からみる限り限定的であった。しかしながら、政策評価は、政府が子育て支援のために実際にどれだけの政策努力をしたかによって判断されるべきである。そこで「家族に関する社会支出」(子育て経済支援と両立支援の双方を含む)と「教育に関する公的支出」との合計額(対GDP比:2011年)のデータをみると、日本は先進21か国中最下位、トップのデンマークの44%に留まる(図4)。つまり、国際比較的に見ると、日本政府は子育て支援策の強化を標榜しながらも、実態としては子育て負担の軽減努力が十分でなかった訳で、目に見える出生促進効果がなかったのもけだし当然とも言える。

(出所)OECD Family Database 2014 (http://www.oecd.org/els/family/database.htm)

4.地方創生政策と国民希望出生率

冒頭にふれたように、安倍政権は「地方創生長期ビジョン」において、若い世代の結婚、出産希望を実現することを目標として掲げ、希望が実現されればTFRは1.8程度になるとし、これを国民希望出生率と呼んだ。そのうえで、TFRが2030年までに1.8 程度に上昇し(つまり国民希望出生率が実現し)、2040年までに人口置換水準に回復すれば、総人口は2060年ごろに1億人が確保され、長期的には9000万人程度で安定すると試算している。 政府が国民の出産希望の実現を手助けすることは人権原則に叶っており問題はない。ただし国民希望出生率=1.8の実現を政策目標に掲げるとなると、その現実性、倫理性が問われる必要がある。 国民希望出生率の算出方法は明らかではないが、民間の日本創生会議の資料を参考にすると、30歳代前半の女性1人当たりの希望子供数(1.8人)は、

{既婚者割合×夫婦の予定子ども数+未婚者割合×未婚結婚希望割合×希望子ども数}×離別等効果

{(34%×2.07人)+(66%×89%×2.12人)}×0.938

の式で推計される。ここで、予定子供数・希望子供数も離死別等(による子供数減少)効果も現実との違いは小さいが、問題は未婚者の結婚希望割合の実現可能性である。もし未婚者の結婚希望が実現されれば、既婚者割合(34%)+希望既婚者割合(59%)=93%となる。しかるに現実は、30代前半の女性の既婚者割合は92%(1975年)から66%(2010年)まで低下してきているのである。今後15年間で少子化開始以前の結婚パターンに逆戻りさせなければ、2030年までに国民希望出生率=1.8を実現できないとすれば、これはあまりにも現実性の乏しい政策目標ということになろう。また「地方創生総合戦略」では具体的に「結婚希望実績指標」を数値目標にしているが、パートナーシップの多様化、「結婚希望」のあいまいさ、配偶者選択要因の複雑さを考えると、そもそもこのような指標を政府・自治体の政策目標にすべきものとは到底思えない。

国民希望出生率を試算し、ひとつの指標として示すことはあってもよい。しかし、その実現を今後15年間の具体的政策目標とするとなると、地域によっては本来自由であるべき人々のライフスタイルに対する政治的・社会的圧力となり、それがリプロライツの侵害を引きおこしかねない。人権を重視する欧米先進諸国のなかで、出生率の具体的数値を政策目標にしている例はない。

5.おわりに

日本では1970年生まれの女性の完結出生率はすでに1.5人を下回る。日本社会は少子化が少子化を呼ぶ「少子化の罠」に捉えられているとの見方もあり、ここから抜け出すのは容易なことではない。 緩少子化国との比較からは、日本の子育て支援政策はまだまだ十分とは言えない。地方創生政策によって、各地域の実情に応じて若者の雇用・所得の安定化、子育てコストの大幅削減が実現されれば、それは結婚を容易にし、夫婦の希望子ども数の実現に寄与するであろう。非正規労働の正規化、教育費の公費拡大、保育サービスの拡充、長時間労働の抑制など、なすべき政策課題は周知であり、それらの実現こそが急務である。現実性の乏しい国民希望出生率を政策目標に据えることのメリットは小さく、ディメリットは大きい。 加えて、日本を含む超少子化国に共通しているのは性別役割分業型の家族観・ジェンダー観の根強さである。今日の先進諸国の少子化が女性の高学歴化・職場進出とともに始まったことを想起するならば、緩少子化国同様の男女平等を根幹に据えた社会作り(男女共同参画社会の構築)を抜きにして少子化是正の道はないことを知るべきである。

<参考文献>

- 阿藤誠(2005)「少子化と家族政策」、大淵寛・他編著『少子化の政策学』原書房、33-58頁。

- 阿藤誠(2014)「日本の出生率はどこまで回復しうるか?」、『統計』65号1巻(2014年1月)、60-64頁。

- 大淵寛・他編著(2004)『少子化の人口学』原書房。

- 高橋重郷・他編著(2015)『人口減少と少子化対策』原書房。

- Dalla Zuanna, Gianpiero et al. (eds.)(2004)“Strong Family and Low Fertility: A Paradox?,” Kluwer.

- Ogawa,Naohiro et al.(eds.)(2014)“Low Fertility and Reproductive Health in East Asia,” Springer.