Unit 06-B: 法的にみた日本の水産業の活性化の諸課題 ――利尻島・礼文島の事例から考える

Unit 06-B: 法的にみた日本の水産業の活性化の諸課題 ――利尻島・礼文島の事例から考える

北海道大学法学研究科教授 児矢野 マリ

はじめに

北海道は、日本の水産業の要である。平成26年の北海道における海面漁業と養殖業の生産は、量・額ともに全国都道府県別第1位である(北海道2016)。そして、水産業は北海道の基幹産業の1つであり、かつ沿海部および離島における地域社会の基盤でもある。しかし、他の地域と違わず、2つの問題――1)総生産量と主要魚種(スケトウダラ、サンマ、ホッケ、サケ等)の生産量の減少、2)漁業就業者の減少と高齢化――を抱える(北海道2016)。これは、北海道の水産業と地域社会の持続可能性を脅かしている。

本稿は、北海道の利尻島と礼文島を例に、特に上記1)について法政策的な観点もまじえ若干の考察を行う。両島の地域社会は水産業に大きく依存し、上記2つの問題も顕在化している。しかし、その中でいずれについても町独自の取組みがあり、事例研究には好例だからである。なお、両島では上記2)についても特筆すべき展開があるが、紙面の制約により、その紹介と検討は別の機会に譲る。

1. 利尻島と礼文島の水産業

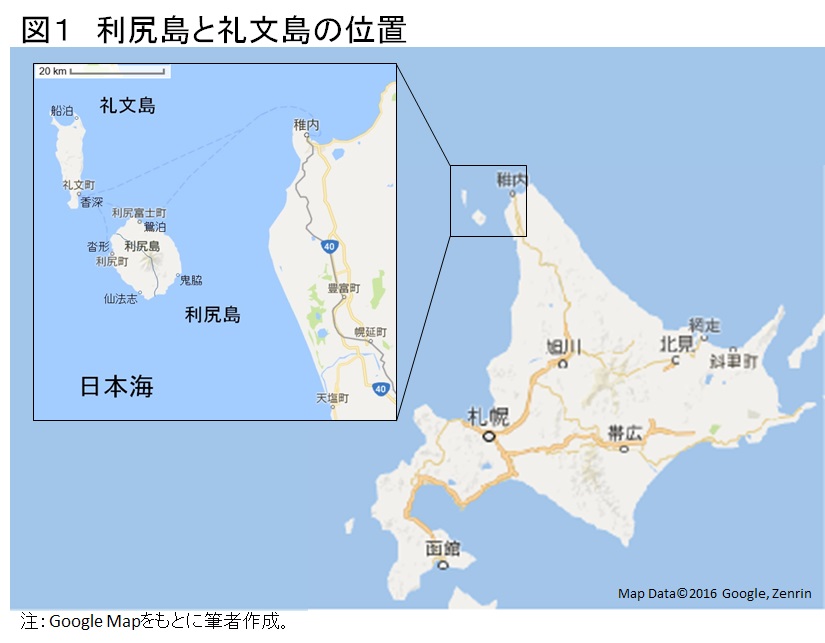

利尻島と礼文島は、北海道北西部日本海の離島であり、利尻島には利尻富士町と利尻町が、また礼文島には礼文町がある(図1)。

島の周囲の海は、非常に豊かな漁場である。両島は宗谷海峡に隣接し、寒流のリマン海流と暖流の対馬海流の交差に加え、オホーツク海の流氷の影響を受けるからとされる。そして、かつて両島はニシン漁で栄え、現在も町の主要産業は水産業である。観光業はそれに続くが、この12年間で観光客は半減した。ニシンが不漁となった昭和30年をピークに人口も激減し、過疎化は深刻である。そして、住民の3割以上が65歳を超える。

両島の水産業は、礼文町船泊地区の漁業協同組合(漁協)による水産加工を除き、長年漁獲漁業が中心である。両島では共に3種の漁業――根付漁業、漁船漁業、養殖漁業――が行われており、ほぼ全ての漁業者は根付漁業に従事する。礼文島では漁船漁業も盛んである。

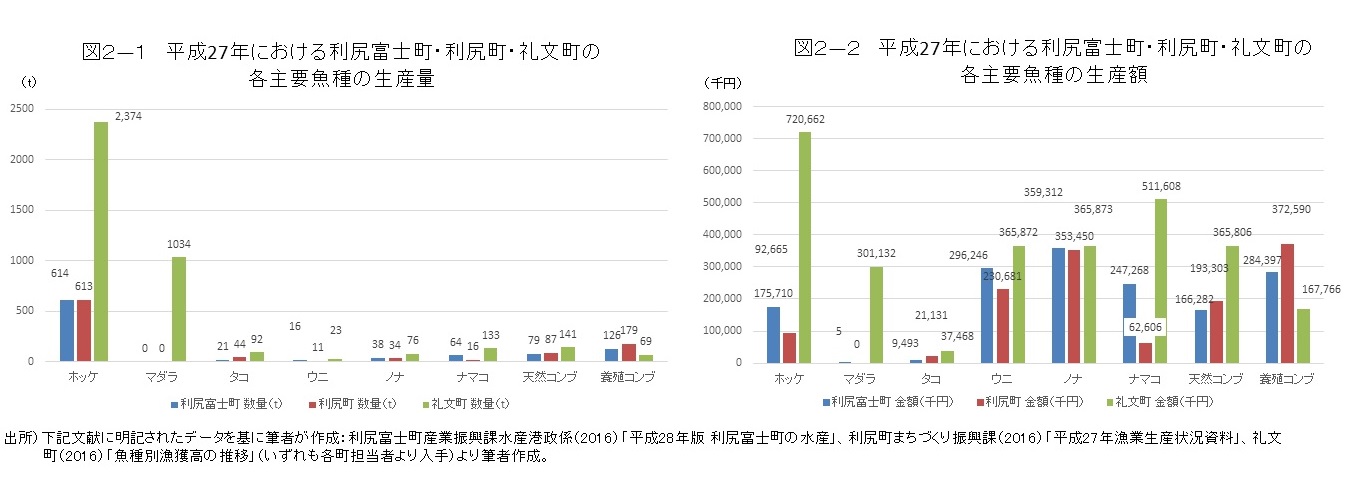

主な漁獲魚種は、根付漁業では、エゾバフンウニ(略称ウニ)、キタムラサキウニ(略称ノナ)、天然コンブ、ナマコ(タモ漁)、アワビ、ワカメである。いずれも、第一種共同漁業権に基づく漁協の管理下での組合員の漁獲である。漁船漁業では、ホッケ、タコ、ナマコ(桁曳漁)は3町に共通するが、利尻富士町ではカレイ、オオナゴ、ケガニ・タラバガニ、サケもあり、礼文町ではそれに加えてマダラ、イカナゴも含め多様な魚種がある。魚種(漁法)ごとに法的根拠は多様である1)。養殖漁業は、特定区画漁業権に基づく漁協の管理下での養殖コンブである。そのうち主要魚種の生産量・額は、図2の通りである。

1)それぞれの魚種(漁法)による法的根拠は別表を参照。

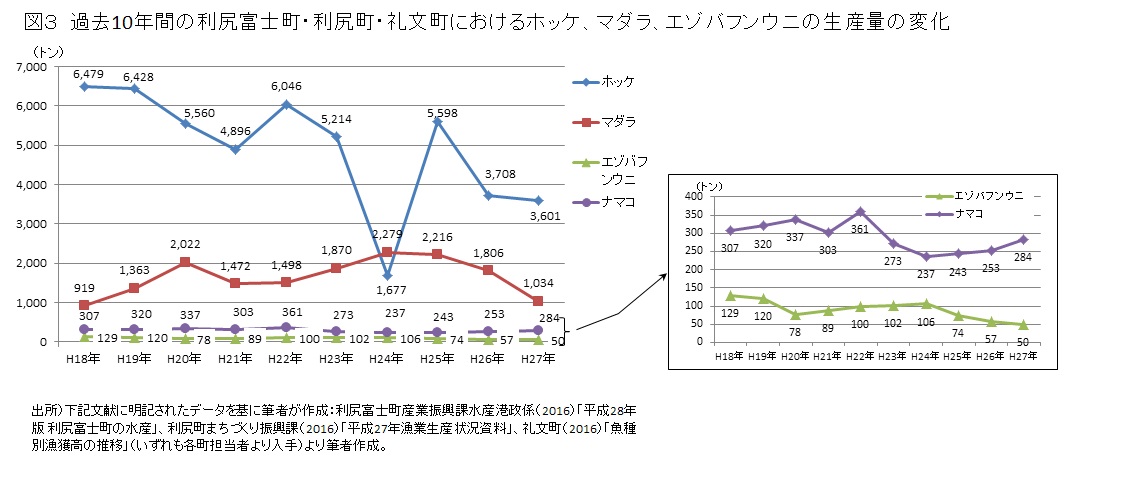

そして、近年両島では、特に根付漁業のエゾバフンウニ、漁船漁業のホッケ、マダラといった主要魚種の漁獲生産量が減少傾向にある(図3)。その原因は定かでないが、海水温の上昇や海流の変化、漁獲圧、着業者の減少等が考えられる。

両島の漁協として、利尻島に利尻漁協(平成20年に4漁協(鴛泊、鬼脇、沓形、仙法志)が合併)、また礼文島には香深漁協と船泊漁協がある。その組合員数は、平成28年1月現在で利尻漁協が315名、香深漁協が150名、船泊漁協が210名であり、いずれも減少が続いている。40代~50代の組合員の比率が最も高く、平均年齢は60歳代半ばである。ただし、漁協の経済規模には差異がある。平成25年データでは、組合員1人当たりの販売取扱高と預金残高は船泊漁協が最大で、利尻漁協の2倍である(北海道宗谷総合振興局2015)。

2. ホッケとマダラー生産量の減少傾向と資源量減少の懸念

この数年間、漁船漁業の主要魚種のホッケとマダラの生産量が減少している(図3)。また、両島周辺海域の北海道道北系群ホッケと日本海マダラの資源水準は低位で、資源動向も減少傾向にある(北海道2016)。その原因としては、前述したようにいろいろなものが考えられる。ただし、いずれにせよ資源水準が低位で資源動向も減少傾向にあるとされる以上、将来にわたる漁獲の維持のためには、科学的知見を踏まえた適切な資源管理が必要である。生産量の減少が漁獲物の単価上昇を招いたこともあり、直近の年生産総額は前年より高いが、かつてのニシン漁、スケトウダラ漁のように資源の激減により漁獲自体が困難になっては、元も子もないだろう。

このうち特に資源の減少が著しい道北系群ホッケについては、平成24年から3年間、漁業者による漁獲量または漁獲努力量の3割削減という自主的資源管理が実施された。しかし、資源の回復は見られないため、この対策はさらに3年間継続されている(北海道2016)。ホッケ漁には法令に基づく漁獲量の規制はなく、上記の暫定的な自主管理を除けば、各漁協による漁獲サイズや漁期等の自主的規制のみである。

そしてホッケもマダラも、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(TAC法)の下で漁獲可能量(TAC)が設定される魚種とはなっていない。かつて政府内では、両種をTAC対象魚種に追加すべきか検討された(TAC制度等の検討に係る有識者懇談会、2008年4~12月)が、TACの決定に足る科学的知見が十分ではなく、資源状況の悪化もみられないという理由で、見送られた(TAC制度等の検討に関する有識者懇談会2008)。しかし前述のように、その後北海道道北系群ホッケと日本海マダラの資源状態は悪化したうえに、ホッケについては上記自主的資源管理も功を奏していない。また、地元では稚内沖合底引き網漁業者の底曳網漁による両島沖合海域でのホッケの大量漁獲を懸念する声もある。したがって、北海道日本海海域のニシン漁やスケトウダラ漁の轍を踏まないためには、困難とされる資源量推定や将来予測のための科学的方法の開発を強力に推進し、TACによる実効的な水準での漁獲規制の導入可能性を再検討する必要はないだろうか。前述の懇談会は、上記魚種を含め、今後の科学的知見の集積と共に、資源の特性を踏まえつつ、TAC対象種の追加の可能性を継続的に検討すべきとしている。

3.エゾバフンウニー生産量の減少傾向と種苗育成・放流の取り組み

エゾバフンウニも、近年生産量が減少傾向にある(図3)。現在の資源状態については科学的データがなく、減少の理由も不明である。地元の漁業者からは、従来エゾバフンウニの生息域であった浅瀬でキタムラサキウニ(より生命力が強く比較的深い海域で生息する。)が繁殖し、エゾバフンウニを見なくなったという指摘もある。海水温の上昇、キタムラサキウニを増やすための人為的な浅瀬への移植等により、両者間の棲み分けに異変が起きたのではないかともいわれる。こうして、資源状態が懸念される。したがって、目視調査などで継続的にウニの資源量調査と生態を把握することも推奨されるように思われる。

ウニ漁に対しては、北海道漁業調整規則による漁獲サイズの規制があり(第35条)、さらに両島の各漁協は、より厳格な漁獲サイズの自主的制限を設けている。また、科学的データに基づくものではないが、各漁協の毎年次事業計画に組合員による総漁獲量の明記がある。ただし、これは一応の目安といわれている。

利尻島では長年、利尻町の予算(年間約3600万円)でエゾバフンウニの種苗育成・放流事業が行われてきた。21年間の実績を経て、利尻町ウニ種苗センターは年間約500万粒の種苗を生産し、他地域(利尻富士町の利尻漁協鴛泊本所と稚内漁協)に60万粒を販売し、残りを町内に放流している。明確な漁獲量制限のない状況で、こうした栽培事業の効果には疑問を呈する声もある。けれども8年前の調査では、漁業者の漁獲したエゾバフンウニの約1割は放流した稚仔から育ったものと確認され、一定の成果を上げている。現在、北海道は国の「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針」に沿って、「北海道水産業・漁村振興条例」第6条に基づき「第7次栽培漁業基本計画(平成27~31年度)」を策定し、実施している。そこではエゾバフンウニも含めて栽培漁業の対象となる種類、種苗生産や放流の目標数等を設定し、海域(日本海、太平洋、オホーツク海)の特性に応じた栽培漁業を推進している(北海道2016)。利尻町の事業は、その主要な事例である。町の財政負担は大きいが、利尻島の水産業の将来を支える活動として注目される。

4. ナマコー安定した生産量と種苗育成・放流による生産拡大の試み

両島では、約10年前にナマコの生産量が増え始め、それ以降比較的安定している(図3)。そのほとどは中国に輸出される。北海道のナマコは中華料理の高級食材として重宝され、中国経済の成長と共に需要が高まり、価格も高騰した。これを背景に、利尻町では前述ウニ種苗センターが、また利尻富士町は水産指導所と連携し、ナマコの種苗育成・放流事業と港を利用したナマコの増殖試験を行っている。礼文町も、最近ナマコの種苗育成試験を開始した。こうした動きは、前述した北海道の栽培漁業の推進を支える。そして北海道は現在、道立水産試験場を通じて、放流効果の把握、種苗育成技術として餌の開発、安価で高率的な育成技術の開発に取り組んでいる(北海道2016)。

ナマコ漁はウニ漁と同様、漁業調整規則と漁協による漁獲サイズ・漁期の規制に服するが、漁獲量規制はない。栽培漁業が進んでいるとはいえ、ウニ漁と同じくオリンピック方式で「獲れるだけ獲る」というあり方には、持続可能性の観点から懸念はないだろうか。栽培漁業の推進と並行し、なにがしかの漁獲量コントロールの導入の是非を検討する余地があるようにも思われる。

5. おわりに

利尻島と礼文島の水産業は近代のニシン漁に始まり、ニシン不漁後はホッケやマダラを含む別の魚種に転換し、今日まで続いてきた。そして近年、これらの主要魚種のみならず沿岸種のエゾバフンウニについても、生産量に減少傾向がみられる。果たして、これまでのような魚種転換は今後も可能なのだろうか。魚種には限りがあることを考慮すれば、このような疑問が湧いてこざるをえない。

その一方で、生産量が下がれば漁獲物の単価は上がり、逆に短期的には少ない量で漁業者と漁協は経済的に潤うため、中・長期的な視点に立った資源管理へのインセンティブは働きにくいという現実もある。しかし、漁獲物単価の上昇は水産加工業者を逼迫させるため、水産業の衰退を食い止めるために国が進める水産業の第6次産業化を、ますます遠ざけるだろう。そして、漁業者の漁獲する資源の減少傾向も続き、中・長期的には漁獲それ自体も窮地に陥るおそれがあることも否めない。

さらに、漁業者の高齢化により、水産業の長期的な将来を見据えた資源管理型の漁業を追求するモメントが、地域社会に欠けることも否めない。若年の漁業就業者が多ければ、この先もずっと長く続けられる漁業の推進は地域社会にとって死活的に重要だろうが、逆に少なければ、将来に向けた危機感は上記に場合に比べて相対的に強くはないだろうからである。この意味で、適切な資源管理の実現は若年の漁業就業者の確保および育成とも密接に関わるのであり、冒頭で述べた2つの問題は裏腹の関係にある。とすれば、現行の自主規制にとどまらず客観的かつ科学的な知見を踏まえた資源管理を強化し、中・長期的に持続可能な漁業を推進することは、若年の漁業者の確保と増大にとってもプラスに働く可能性があるだろう。したがって、漁業に依存する地域社会にとっても、過疎化を食い止め持続可能な発展を推進していく一つのきっかけになりうるのではないだろうか。

利尻島と礼文島の事例は、われわれに実に多くのことを考えさせる。持続可能な水産業と地域社会を実現するため、現場の経験も踏まえつつ、より広い視野に立って資源管理をめぐる法と政策について考える必要がある。

※ 謝辞:本稿の執筆に当たっては、利尻島と礼文島の現地調査、関連資料・データの入手、法的事項の確認に関して、日本離島センター、利尻富士町役場、利尻町役場、礼文町役場、利尻島郷土資料館、利尻町立博物館、礼文町郷土資料館、利尻漁協、香深漁協、水産加工業ジンポーフーズ、北海道漁業協同組合連合会、北海道宗谷総合振興局産業振興部水産課の関係者各位に大変お世話になった。記してお礼申し上げる。

※※ 本研究は、JSPS科研費16H03570の助成及び三菱財団人文科学研究助成を受けた研究成果の一部である。

<参考文献>

- 北海道水産林務部総務課水産企画グループ編(2016)『北海道水産業・漁村のすがた 2016-北海道水産白書』(平成28年6月)、北海道。

- 宗谷総合振興局産業振興部水産課編(2015)『宗谷の水産 平成25年度版』(平成27年10月)、北海道宗谷総合振興局。

- 北海道水産林務部水産局漁業管理課編(2015)『北海道水産資源管理マニュアル2015年度版』、北海道資源管理協議会委託、北海道・地方独立行政法人北海道総合研究機構水産研究本部。

- TAC制度等の検討に関する有識者懇談会(2008)「TAC制度の課題と改善方向(中間取りまとめ)」(平成20年9月)。

- 利尻富士町産業振興課水産港政係(2016)「平成28年版 利尻富士町の水産」(平成28年4月)。

- 利尻町まちづくり振興課(2016)「平成27年漁業生産状況資料」(平成28年1月)。

- 礼文町(2016)「魚種別漁獲高の推移」(平成28年2月)。